Nel precedente articolo abbiamo evidenziato come le case costruttrici hanno affrontato il passaggio dall’ analogico al digitale e l’ implementazione di sistemi fotografici basati su sensori di dimensioni non necessariamente identiche al classico 135 di superficie pari a 24x36mm.

In linea teorica l’ uso di un sistema con sensore di dimensioni inferiori al 35mm può sembrare sempre preferibile , i costi di realizzazione del sensore sono inferiori e permettono una buona miniaturizzazione del corpo macchina , il raggio di copertura della lente necessario per “illuminare” il sensore è inferiore il che significa lenti più piccole , leggere e soprattuto economiche.

In chiusura ho però evidenziato quale grande differenza passa tra i due sistemi , oltre ai limiti di risolvenza e diffrazione del sistema lenti-sensore (trattati in un precedente articolo di Yossarian) nonchè di rumore (iniziato a trattare in questo interessante articolo) che affliggono in modo più importante le macchine con sensore di piccole dimensioni e ad alta densità , dobbiamo valutare l’impatto di un nuovo importante parametro come la

Per capire cos’è la PDC cerchiamo di far emergere subito la differenza tra un’ immagine a fuoco ed un’ immagine nitida.Gli obbiettivi non possono mettere a fuoco soggetti a diverse distanze (giacenti quindi su diversi piani) ma questo non necessariamente porta alla conclusione che tutto quanto non sia sul piano di messa a fuoco risulti essere necessariamente sfocato.

Esiste un “range” in cui l’ immagine ci appare essere comunque nitida seppur otticamente non tutti i soggetti ripresi giacciano esattamente sul piano di messa a fuoco.La distanza che intercorre tra i piani (anteriore e posteriore) che delimitano questa zona la cui nitidezza è risulta accettabile è la nostra profondità di campo.

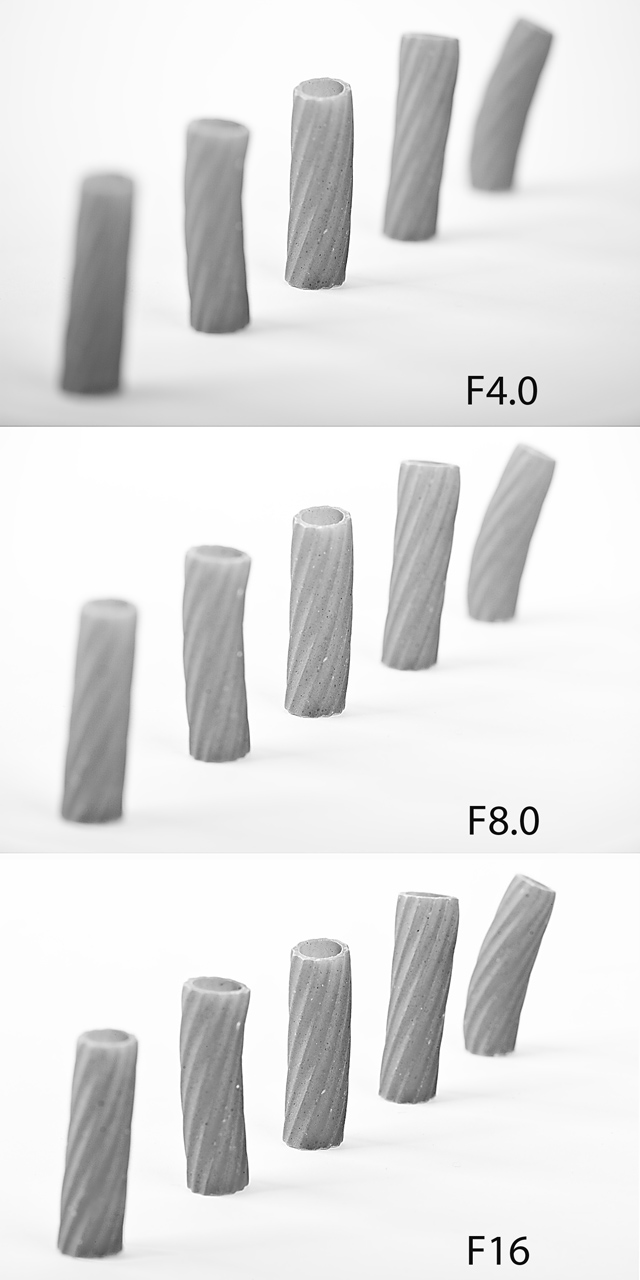

Un’immagine vale forse più di mille parole , ecco quindi un esempio in cui a parità di attrezzatura (Canon 1Dsmk3 e Sigma 180mm F3.5 Macro) variando l’ apertura del diaframma (F4.0 , F8.0 ed F16.0) otteniamo risultati differenti in termini di profondità di campo.

Prima di continuare vorrei aprire una piccola parentesi sul circolo di confusione costante , argomento in strettissima relazione con la profondità di campo e discriminante tra le porzioni di immagine ritenute nitide e quelle ritenute sfocate.Ingrandendo l’ immagine qui sopra avrete probabilmente notato che l’ effetto della variazione della profondità di campo è maggiormente visibile sull’ immagine ingrandita piuttosto che sulla miniatura.

E’ indubbiamente un’ ovvietà ed è (ovviamente) legata alla capacità media che il nostro occhio ha nel distinguere in un’ immagine un singolo punto da un piccolo cerchio (nel nostro caso generato da una piccola sfocatura del dettaglio).Altrettanto ovviamente il diametro del circolo di confusione dipende dalla distanza di osservazione e dalle capacità visive di ciascuno di noi.Come consuetudine si ritiene che i cerchietti generati dai dettagli leggermente fuori fuoco (spesso abbreviato con OOF Out Of Focus) con diametro inferiore a 0.25mm su di una stampa da 20x25cm osservata da circa 30cm di distanza vengano letti comunque come punti e non come cerchi.

Lasciando un attimo da parte i numeri e tornando alla nostra profondità di campo possiamo meglio definire la zona di PDC come quella in cui sono compresi i punti con un diametro tale da non permettere all’ osservatore di distinguere se i dettagli siano costituiti solo da punti o da piccoli cerchi con diametri inferiori al circolo di confusione.

E’ un fattore da tenere bene in considerazione nel momento in cui si deciderà di scattare un’ immagine in relazione alle condizioni e modalità di visualizzazione della stessa , e siccome parliamo di digitale da tener presente anche quando rivediamo il nostro scatto sull’ LCD della macchina avremo la sensazione che la PDC sia più estesa di quella che troveremo poi sullo schermo del PC.

Chiudiamo la parentesi ed andiamo a vedere quali elementi influiscono sulla profondità di campo.Possiamo individuare tre parametri importanti la cui variazione comporta modificazioni sostanziali della profondità di campo , nello specifico:

- La lunghezza focale dell’ obbiettivo.

- L’apertura del diaframma (e di conseguenza la luminosità della lente).

- La distanza di messa a fuoco sul soggetto.

In particolare analizziamo come questi parametri devono cambiare (e in che direzione) per modificare la profondità di campo.

- Obbiettivi con lunghezza focale più corta determinano profondità di campo più estese , di conseguenza se si vuole ridurre la PDC è necessario utilizzare lenti con lunghezze focali maggiori (medio tele , tele , supertele , normalmente > 50/70mm).

- Lenti più luminose (F1.2 – F2.8) permettono ovviamente una maggior apertura del diaframma , a parità di lunghezza focale la PDC sarà più estesa con diaframmi chiusi (F8.0-F13.0) e più limitata con grandi aperture (F1.2 – F2.8).

- Maggiore è la distanza di messa a fuoco e maggiore sarà la PDC di conseguenza una riduzione della distanza di messa a fuoco comporta una minore PDC.

Tornando alla migrazione dalla pellicola al digitale ed in particolare alla differenze tecniche tra macchine con sensori a formato pieno e quelle con sensore ridotto analizziamo come la gestione della PDC cambi radicalmente.Facciamo un esempio classico , il ritratto.

La fotografia è stata scattata con un campo inquadrato di circa 50mm equivalenti che corrispondono a 10.7mm per la compatta con sensore da 1/1.8″ e che restano (ovviamente) 50mm per la DSLR a formato pieno.Esiste un comodo ed efficace strumento online che permette di calcolare la profondità di campo dei due sistemi utilizzati (www.dofmaster.com DOF è l’ acronimo di Depth of Field) , nel nostro caso inserendo i parametri utilizzati (distanza di messa a fuoco circa 2 metri) con la compatta otteniamo una PDC di 1,68 m mentre per la DSLR a formato pieno la PDC è di circa 32 cm. , con questo semplice esempio di una situazione fotografica piuttosto comune emerge in modo chiaro che la gestione della PDC con le compatte sia parecchio limitata , in particolarmodo se vi è la necessità di ridurre la profondità di campo.

Il discorso poi puo’ essere ulteriormente estremizzato andando a lavorare unicamente su alcuni particolari del viso enfatizzandoli come ho fatto in questo scatto in studio dove ho scelto di valorizzare in particolarmodo lo sguardo.

Compresa cos’è la PDC ed avendo avuto le linee guida indispensabili per gestirla è pero’ opportuno ricollegarne l’ uso al quotidiano , è evidente come una profondità di campo ridotta contribuisca ad isolare il soggetto dallo sfondo oppure a valorizzare dei particolari , prima pero’ di andare ad analizzare dal punto di vista compositivo come una gestione corretta della profondità di campo possa dare un contributo importantissimo alla costruzione di un’ immagine nel prossimo articolo parlerò di come costruirsi un proprio metro di valutazione nel giudicare una fotografia.

Non ho l’ ambizione di “formare” una vera e propria coscienza fotografica quanto piuttosto di attirare l’ attenzione su alcune consuetudini tipiche e ricorrenti che aiutino ad interpretare e capire le fotografie , una base con poche e semplici linee guida necessari per affrontare i successivi appuntamenti , la fotografia non sempre è riconducibile ad un principio fisco o rappresentabile con funzioni matematiche e la parte tecnica o tecnologica non è sufficiente per creare immagini significative.