Continuiamo col secondo contributo di Matteo Fossati, a cui lascio volentieri la parola per un nuovo contributo sul tema fotografico. Yossarian

Eccoci giunti al secondo appuntamento dove andremo ad approfondire come è stato gestito il passaggio dalla pellicola al digitale partendo dall’ elemento base e quindi dalla sostituzione della pellicola con un elemento fotosensibile in grado di convertire la luce in una manciata di bit e che ripercussioni ha avuto questo passaggio sull’ intero sistema “macchina fotografica”.

Come ho accennato nell’ultimo articolo il formato 135 della pellicola non è uno standard creato “ad hoc” per la fotografia ma è stato adattato alla fotografia mantenendo foratura e dimensioni del fomato 35mm di uso cinematografico. Leica è stata la prima ad utilizzare questo formato (che ai tempi era considerato un “piccolo formato” mentre oggi è più comunemente noto come “formato pieno” ) e nel tempo è diventato non solo standard di riferimento per tutte le altre case costruttrici ma anche convenzionalmente il “metro di misura” per la valutazione del campo inquadrato dagli obbiettivi di diversa lunghezza focale.

Arriviamo davanti al bancone del centro commerciale e ci immergiamo nella jungla della fotografia digitale fatta di compatte , bridge ultrazoom , reflex aps-c , reflex full frame e recentemente introdotte le micro 4/3, aggiungendo poi le fotocamere integrate in cellulari , smartphone e consolle portatili completiamo una vasta collezione di apparecchi in grado di scattare una fotografia digitale.

I soli parametri di riferimento che più comunemente troviamo parlano di megapixel e zoom (nel formato 12x) , ultimamente cominciamo a trovare indicazioni sulla sensibilità ISO ed il resto è un po’ troppo “roba da fotografi” , lunghezze focali espresse in millimetri , sensor size espresse in frazioni di pollici ecc..ecc..

Questa moltitudine di offerte rende evidente che il passaggio dalla pellicola 35mm al digitale sia stato sviluppato seguendo diverse strade , se dapprima la reperibilità delle pellicole e le relative procedure di sviluppo dei negativi spingevano tutti i produttori a lavorare con un unico formato (o perlomeno un numero ridotto di formati) oggi invece le case hanno a disposizione un ventaglio di possibilità molto ampio , non solo per dimensioni ma anche per rapporto dimensionale (rapporto tra larghezza ed altezza del fotogramma) , di sicuro la transizione non si è certo limitata alla sostituzione dell’ elemento sensibile alla luce.

La scelta della dimensione del sensore ha ovviamente importantissime ripercussioni su tutto il sistema , un sensore di dimensioni ridotte ha bisogno di essere “illluminato” da una lente con un raggio copertura relativamente ridotto il che significa meno vetro ottico e quindi peso , dimensioni e costi inferiori.

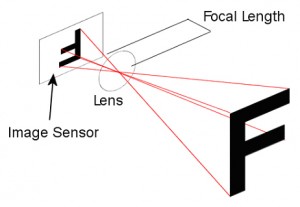

La lunghezza focale è una misura che dipende strettamente dallo schema ottico dell’ obbiettivo utilizzato ed è fissa e misurabile , guardando pero’ la comparazione (postata sopra) tra le dimensioni dei sensori è facile intuire che a parità di immagine avere sensori di diversa dimensione comporta una variazione del campo inquadrato rendendo un po’ più complicato il descrivere quantitativamente che porzione di campo una determinata lente cattura.

Ma vediamo di capire innanzitutto di cosa parliamo quando parliamo di campo inquadrato.Il nostro occhio funziona pressapoco come una macchina fotografica , non è possibile dare un valore preciso ed universale del campo inquadrato dalla nostra vista ma si può convenzionalmente e con una ragionevole approssimazione ritenere che il nostro occhio lavori con un angoli di campo compreso tra i 65° ed i 45° , questi angoli di campo in formato 35mm si ottengono usando obbiettivi con lunghezza focale tra i 35mm ed i 50mm ma come resa prospettica (ovvero la rappresentazione in prospettiva di elementi che non sono sullo stesso piano) possiamo approssimare che il nostro modo di vedere lavori in modo simile ad una lente con lunghezza focale di 50mm (qualcosina meno nella realta’).

Un test empirico ma efficace lo si puo’ eseguire guardando nel mirino di una reflex tenendo contemporaneamente aperto l’ altro , con lunghezze focali comprese tra quelle sopra citate riusciamo ad avere una visione similare con entrambi gli occhi seppur la visione di un occhio sia TTL (quindi Through The Lens -> attraverso la lente).

Giusto per non sottolineare ancora una volta quanta importanza il formato 135 abbia avuto per la fotografia , eccoci convenzionalmente a rapportare in formato 35mm tutti i sistemi esistenti.

Sul frontale dell’obbiettivo troviamo sempre l’ indicazione in mm della lunghezza focale della lente che equipaggia la nostra macchina , nel nostro esempio uno zoom (e quindi una lente con lunghezza focale variabile) con focale minima di 7.7 e massima di 23.1mm. Queste misure senza conoscere il rapporto tra le dimensioni del sensore della macchina riferite al formato pieno ci dicono molto poco (dalle misure sembrerebbe un ultragrandangolare) ed ecco che ci serve un’ ulteriore valore numerico che ci permetta di trovare una equivalenza con il 35mm.

Il sensore che equipaggia la nostra compatta è da 1/1.8″ , misura 7.2mm x 5.35mm con diagonale da 9mm. Il formato pieno ha sensore 36mm x 24mm e diagonale di 43.3mm. Il rapporto tra la lunghezza delle diagonali ci permette di sapere quindi che il nostro sensore è 4,81 volte piu’ piccolo del sensore a formato pieno , andando a ritagliare una zona più piccola rispetto al formato pieno , il nostro zoom 7.7-23.1mm quindi si comporterà (come campo inquadrato) come uno zoom 37mm-111mm in formato 35mm.

E’ evidente quindi che l’ introduzione di sensori di misure più piccole rispetto al formato pieno permettano di godere di un fattore di moltiplicazione che diventa tanto piu’ importante quanto il sensore diventa piccolo , questo permette di avere grandi escursioni ed un notevole allungamento in campo tele (oltre gli 80/100mm) e non a caso li troviamo parecchio diffusi in tutte quelle compatte con zoom a due cifre (10x , 18x , 20x) , valore ottenuto dalla divisione della massima focale per la minima (nell’ esempio un 3x visto che 23.1mm/7.7mm=3).Il sensore ridotto quindi pare essere la panacea della fotografia , peso ed ingombri ridotti , grandi escursioni e prezzo contenuto ma purtroppo manca ancora una considerazione piuttosto importante da fare.

Nel fotogramma scattato con la compatta non si notano enormi differenze tra la bottiglia in primo piano e quella in secondo piano mentre in quella scattata con la Reflex a formato pieno lo stacco tra i diversi piani è decisamente più netto. Eccoci qui a scontrarci con un nuovo ed importantissimo fattore da tenere in considerazione , ovvero la porzione di fotogramma a fuoco in gergo tecnico la profondità di campo (PDC).

Tratteremo in modo piu’ approfondito la profondità di campo nel prossimo articolo , non solo dal punto di vista tecnico ma valutando come una corretta gestione della profondità di campo sia importantissima anche dal punto di vista compositivo. Per chi ha voglia di perdere qualche secondo trovate un piccolo “indizio” riguardo uno dei prossimi appuntamenti nell’ immagine del “finto” negativo postata all’ inizio dell’ articolo…