Com’è noto, dopo il passaggio da PC a mobile, i computer vanno integrandosi sempre più col corpo, sotto forma di orologi (Apple) o occhiali (Google). Al cambiare delle interfacce cambiano ovviamente anche i modelli e le abitudini d’uso. In particolare il reperimento delle informazioni tramite la rete diventa più semplice ad ogni passo che i dispositivi compiono nell’avvicinamento al corpo – un percorso che, temo, terminerà con l’interfacciamento neurale.

In che modo questa nuova generazione di dispositivi modifica le nostre strutture cognitive? In che modo altera il nostro rapporto con la realtà?

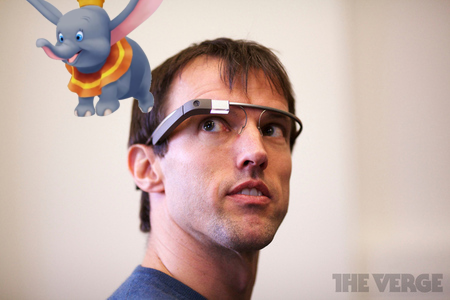

Commentando un paragrafo di un articolo in cui gli autori si domandavano se giocare a Scattergories (in Italia Saltinmente) con l’ausilio di Google Glass fosse contrario alle regole, Bruce Schneier, noto esperto di sicurezza, ha commentato:

Discutibile? Discutibile? Sarebbe come usare il dizionario di un computer mentre si gioca a Scrabble, o un programma per il calcolo delle probabilità mentre si gioca a poker, o un simulatore di scacchi mentre si gioca di persona. Non c’è dubbio – è un imbroglio.

Ora proviamo ad applicare questa logica al confronto interpersonale. Sarà forse il caso di ripescare la questione posta qualche anno fa: Internet ci rende tutti più ignoranti e ottusi? E togliere il punto interrogativo.