Spotify è il prodotto che nasce all’incrocio di due traiettorie. Da un lato quella di Internet, le cui capacità di accelerazione della filiera distributiva vanno unendosi ad una crescente sensibilità verso economie sostenibili. Dall’altro quella dei rightholders, l’insieme dei detentori di diritti d’autore, i cui modelli di business diventano giocoforza sempre più centrati sulla distribuzione online, on demand.

In un certo senso è il prodotto che tutti coloro che hanno osservato l’evoluzione delle due citate traiettorie attendevano come naturale evoluzione della distribuzione musicale ai tempi di Internet: la rete ha reso possibile l’accesso, gratuito o a prezzi molto ridotti rispetto al passato, ad una mole agli effetti pratici infinita di informazione – uso il termine infinito volendo significare tutto ciò che va di un passo oltre le capacità cognitive dell’individuo.

Nel caso della musica, e veniamo al dunque, infinito è tutto quello che va oltre la capacità di ognuno di stabilire un rapporto più che superficiale, finanche empatico, con un un album, una band, un messaggio espresso nella forma artistica musicale. Capacità intesa come opposta a una generalizzata “vigile disattenzione”, dentro la quale ogni stimolo emerge dal rumore di fondo in modo del tutto effimero, superato immediatamente da uno stimolo successivo.

In effetti, se da un lato Spotify è una pietra miliare nella strada che porta alla sostenibilità dell’industria dei contenuti, dall’altro espone al rischio concreto di ridurre anche la musica allo stadio rumore indistinto che già le notizie hanno raggiunto da tempo.

Un accesso illimitato ad un bacino ai fini pratici illimitato di musica, richiede per definizione una proporzionalmente illimitata capacità di filtraggio e selezione. Essendo però la capacità di selezione più o meno commisurata alle nostre abilità cognitive, non è lecito supporre che possa estendersi all’infinito, ovvero in ragione dell’aumentata accessibilità della musica.

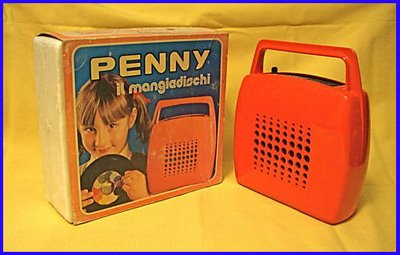

Come s’inserisce Spotify in questo scenario? Come impatta sulla mente di un uomo che la musica ha iniziato ad ascoltarla, sempre la stessa, sul mangiadischi Penny o al limite sullo stereo Telefunken di papà?

Chi come me è nato negli anni ’70, ha senz’altro vissuto in uno scenario di “scarsità musicale”. Nel 1987 comprai, assieme allo stereo, Nothing like the sun di Sting e But Seriously di Phil Collins. Per mesi furono gli unici CD che ascoltai, assieme a qualche cassetta che sempre meno tolleravo a fronte della comodità del CD. Inutile dire che li conosco, a distanza di quasi 30 anni, praticamente a memoria.

Ai tempi del P2P, lo ammetto, mi fornii di molta più musica di quanta riuscissi ad ascoltare. La caduta di un primo limite – quello della banda e della connessione che non occupava il telefono doveva ancora cadere – mi avviò verso una situazione di sovraccarico, nella quale per anni sono rimasto immerso. Con l’arrivo degli store musicali online, iniziai ad acquistare la musica con più criterio e ad ascoltarla – quella acquistata – con maggiore frequenza. Di lì a poco iniziavo ad eliminare a colpi d’accetta i “rami morti” della mia ipertrofica libreria, e a farmi domande del tipo: quanta musica posso realmente apprezzare? quanti album porterei con me in un’isola deserta?

Per questa strada sono arrivato a convincermi che dopotutto la mia mente fosse più affine alle limitazioni della musica “1.0” che alle disponibilità illimitate, che pure attendevo con ansia, dei tempi di Internet. Dopo un periodo di prova, ho dunque realizzato che usavo Spotify prevalentemente come radio (e che come radio tra l’altro ha evidenti limitazioni). Ho realizzato che non avevo tempo e modo, e lo dico con qualche rammarico, di usarlo per scoprire nuova musica, e che dunque era meglio continuare a razzolare nel mio orticello, da allargare, eventualmente, un album alla volta, dopo accurata ponderazione. Come?

Rippando vecchi vinili e, superata con gli anni ’90 la l’illusione dell’onniscienza abilitata dal web, sperando nell’arrivo un servizio di musica ad alta risoluzione, con contenuti autorevoli a guidarmi verso nuove scoperte – esattamente come un buon sommelier guida alla scoperta del vino: senza “impazzirgli” il palato, senza ubriacarlo.