L’obiettivo è quello di farvi avvicinare alla fisica attraverso un’esposizione divulgativa che sia comprensibile anche ai profani, con l’intento di accendere dentro di voi una scintilla che vi faccia appassionare a queste tematiche, sperando che in autonomia vi venga la voglia di leggere i molti libri, che in ogni articolo vi consiglierò, che sono stati scritti sui temi fondanti del nostro “mondo”.

Io credo fermamente che la fisica sia una delle vie principali per comprendere tutte le meraviglie che ci circondano quotidianamente (tralasciando quelle “cose” chiamate esseri umani e che spesso non fanno altro che guastare il quadro), e che necessariamente deve toccarci nel profondo: non si può non essere curiosi nella vita, e sono certo che l’immenso universo in cui si trova quel puntino chiamato Terra lascia di stucco anche voi.

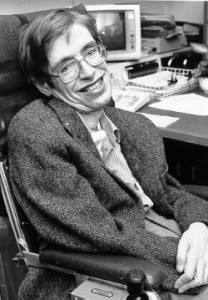

Iniziamo la nostra “chiacchierata” con un personaggio molto conosciuto anche al di fuori del suo ambito, e di cui certamente avrete già sentito parlare: Stephen Hawking. Voglio parlarvi di lui perché sono molto affascinato dalla sua persona, non solo per come le sue condizioni fisiche non siano minimamente un limite ai suoi studi, ma anche per come le sue teorie e le sue ricerche, specie nel campo dei buchi neri e della TOE (Theory of Everything) siano stati incredibilmente utili alla scienza.

Hawking nasce nel 1942 ad Oxford, e fin da bambino si dimostra predisposto alle materie scientifiche nonché dotato di una buona dose di precocità che lo porta alla laurea alla sola età di 20 anni. I primi guai con la salute cominciano a 13 anni, e proseguono lentamente fino alla conclusione dei suoi studi universitari, quando gli viene diagnosticata una malattia muscolare degenerativa che lo ha reso nel tempo completamente immobilizzato sulla sedia a rotelle.

La situazione si aggrava ulteriormente nel 1985, quando una polmonite gli fa perdere l’uso delle corde vocali, tant’è che oggi il suo unico mezzo di comunicazione è un sintetizzatore vocale integrato nella sua carrozzella. Ciononostante egli persegue i suoi studi, sia nel campo della relatività einsteiniana sia in quello delle singolarità gravitazionali, dai quali scaturiscono i suoi più famosi studi sui buchi neri, che rappresentano il vero argomento di questo articolo.

Per trent’anni Stephen occupa la cattedra lucasiana di matematica all’università di Cambridge, la stessa che fu del grande Isaac Newton e che testimonia ancora di più l’elevatissimo grado di preparazione di questo coraggioso uomo, che spesso ama sottolineare che è il suo pensiero a renderlo libero di viaggiare nell’universo, nonostante il suo corpo non gli permetta di fare alcun movimento.

Il chiodo fisso, se così lo possiamo definire, di Hawking sono certamente i buchi neri (vi consiglio caldamente la lettura di “Dal big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo”), e solo grazie alle sue scoperte sappiamo davvero molto di questi strani oggetti celesti. I buchi neri, la cui esistenza fu già teorizzata sul finire del 1700 in seguito alle legge di gravitazione universale di Newton, sono dei corpi estremamente massivi al punto che neppure la velocissima luce è in grado di sfuggire all’intenso campo gravitazione da essi generati.

La loro esistenza sarà poi definitivamente approvata in seguito alla teoria della relatività generale. Generalmente un buco nero si forma come conseguenza della morte di una stella molto massiva, che sia almeno 3 volte più massiccia del Sole, a causa dell’impossibilità delle particelle che formano il nucleo della stella di resistere alla pressione di degenerazione causata dalla gravità da essa stessa generata.

Quando infatti una stella ha quasi terminato il combustibile, l’idrogeno, arriva ad un punto in cui non le rimane altro che bruciare l’elio che è stato prodotto fino a quel momento (ricordo che l’idrogeno è un atomo composto da un solo protone ed un solo elettrone, e le reazioni di fusione producono l’elio, ossia l’elemento successivo nella tavola periodica), il che conduce via via alla produzione di elementi sempre più pesanti quali il lito, l’azoto, l’ossigeno ed il silicio.

Nelle stelle che hanno una massa “piccola”, circa 1,4 masse solari, non succede nulla di particolare in quanto la stella tende ad espellere i vari strati di cui è composta e finirà la sua vita diventando una nana bianca, ossia un corpo celeste in equilibrio gravitazionale con sé stessa, in cui tutto è perfettamente bilanciato principalmente dagli elettroni che sorreggono il peso della contrazione gravitazionale (per effetto di un noto fenomeno quantistico chiamato principio di esclusione di Pauli, che permette alle particelle di non “collassare”).

Al di sopra delle 1,4 masse solari ma al di sotto delle 3, succede più o meno la stessa cosa per tutta la prima parte delle reazioni di fusione, ma siccome le reazioni nucleari sono più intense si giunge fino alla produzione di ferro, un elemento che ha una particolarità: la sua fusione non produce calore (esotermica) ma al contrario necessita di calore (endotermica). Cessano così di esistere quelle forze che tengono bilanciata la stella e che gli permettono di non collassare su sé stessa per effetto dell’ enorme forza di gravità che egli stessa genera, ed il tutto si traduce nella violenta esplosione di quella che viene comunemente chiamata supernova.

Ciò che rimane è una stella di neutroni, ossia un corpo non molto grande ma con una forza di gravità così intensa che tutti gli elettroni ed i protoni presenti nel nucleo si sono avvicinati così tanto da fondersi tra loro e trasformarsi in neutroni! Anche in questo caso però, sebbene la gravità sia molto intensa, i neutroni riescono a reggere il peso di questa forza e la stella rimane sostanzialmente in equilibrio.

Quando invece la massa supera il valore di 3 di quelle solari, la pressione esercitata è così forte che tutte le particelle presenti nel nucleo non hanno la forza per resistere: nasce così un buco nero. Fino a prima degli studi di Hawking, si era indotti a pensare che un buco nero costituisse un corpo da cui nulla potesse sfuggire, ivi compresa la luce che è la forma di radiazione più veloce conosciuta nell’universo. I buchi neri hanno sempre dato molti grattacapi ai fisici, in quanto spesso si è costretti ad usare la parola “infinito” che non poche volte scaturiva dalla risoluzione di alcune equazioni delle relatività.

Il problema è che esiste un punto, chiamato singolarità, che teoricamente ha un valore infinito di densità e dove il tempo stesso cessa di esistere, al punto che si crede sia possibile viaggiare nel tempo, eventualità che però lo stesso Hawking ha escluso più volte, spiegandolo al suo pubblico anche per mezzo di bizzarri esperimenti (come quello in cui organizza una festa invitando gli eventuali cosmonauti del futuro). Esiste anche la possibilità che la singolarità “strappi” la trama di cui è composto lo spaziotempo, od ancora che l’intensa forza gravitazionale, tendente ad un valore infinito, sia in grado di curvare lo spazio avvicinando tra loro regioni lontane anche miliardi di anni luce.

Si verrebbe così a creare un portale (si, come quelli del mitico Portal!), conosciuto come “ponte” di Einstein-Rosen, grazie al quale potremmo coprire distanze ad una velocità superiore a quella della luce grazie alla scorciatoia venutasi a creare. Ma i buchi neri sono anche degli ottimi strumenti per viaggiare avanti nel tempo, poiché nelle sue vicinanze, grazie a quanto sappiamo dalla relatività generale, il tempo rallenta rispetto a chi è più lontano dalla singolarità: sarebbe sufficiente fare un “giretto” per un paio di volte attorno ad un buco nero, ed una volta tornati indietro verso la Terra ci accorgeremmo di quanto poco saremmo invecchiati noi e quanto di più amici e parenti rimasti sul nostro pianeta.

I fisici sono soliti indicare i buchi neri come oggetti che “non hanno capelli”, per sottolineare quanto siano estremamente semplici esteriormente: essi sono dotati solo di 3 caratteristiche fondamentali, ossia la massa, la carica elettrica e la velocità di rotazione (momento angolare). Visto uno insomma, visti tutti, benché sotto la superficie essi siano i corpi più complessi e curiosi dell’intero universo. Innanzitutto dovete sapere che i buchi neri sono gli oggetti, a parità di volume, con la maggior quantità possibile di entropia esistenti nell’ universo. L’entropia è un concetto molto complesso che sarà spiegato meglio in articoli futuri, per ora ci basti sapere che essa rappresenta una misura del disordine che un sistema fisico può avere, e non ci è difficile capire come nulla possa essere più entropico di un buco nero, visto che al suo interno si trova davvero di tutto ed in maniera non certo ordinata!

Un risultato molto importante che ottenne Stephen fu che, in considerazione della forte gravità che c’è in un buco nero, la quantità di entropia (massima) che troviamo non è proporzionale, come ci direbbe il senso comune, al volume dello stesso ma semplicemente alla sua superficie. Una scoperta importantissima per i fisici che ha conseguenze anche su molte altre aree della fisica. Ma il contributo più grande di Hawking nella conoscenza di questi corpi, è data dalla formulazione delle leggi della termodinamica dei buchi neri.

Proviamo ad immaginare di essere abbastanza vicini ad un buco nero, e di avere la possibilità di vedere alcuni oggetti che la “fanno franca” ed altri che inesorabilmente vi cadono dentro: stiamo osservando quello che si chiama orizzonte degli eventi. Questa zona dello spazio tempo, è il confine “materiale” di un buco nero, ossia quell’area in cui appena prima la velocità di fuga è inferiore a quella della luce e subito dopo è maggiore. Grazie alla meccanica quantistica, Hawking ipotizzò che i buchi neri non siano davvero neri (questo attributo indica il dover essere completamente invisibile proprio a causa dell’impossibilità per la luce di giungere a noi) ma che emettano un po’ di radiazione, la famosa radiazione di Hawking!

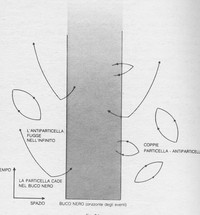

Il concetto è di per sé molto complicato, ma possiamo capirlo con facilità: la quantistica ci dice che, normalmente, nello spazio vuoto si generano spontaneamente coppie di particelle, dette virtuali, che nascono e si annichiliscono immediatamente tra loro (fluttuazioni quantistiche), una sorta di minuscoli lampi di energia nel vuoto.

Hawking si chiese cosa potesse succedere ad una coppia di particelle virtuali che nascesse proprio sull’orizzonte degli eventi, e capii che in taluni casi l’annichilimento non sarebbe avvenuto, in quanto una particella sarebbe caduta nel buco nero mentre l’altra sarebbe potuta fuggire, producendo una radiazione osservabile! Ma c’è di più: questo processo, che ha una durata molto superiore all’intera età dell’universo è bene dirlo, porta all’evaporazione del buco nero stesso, che particella dopo particella finisce per diminuire ed infine esaurire la propria energia.

Capite anche voi che questo fatto è sconvolgente, è una scoperta semplicemente immensa, e molto spesso lo stesso Stephen scherza sul fatto che, il giorno in cui la teoria verrà provata sperimentalmente, sicuramente sarà insignito del premio Nobel, riconoscimento che ancora manca a questo splendido personaggio. La prova sperimentale diretta è infatti molto difficoltosa, in quanto la quantità di radiazione emessa è molto piccola e si confonde troppo facilmente con il generale rumore di fondo presente nell’universo.

Solo l’anno scorso però, alcuni studi sulla luce condotti in laboratorio e che potete leggere riassunti qui, hanno aperto uno spiraglio all’osservazione indiretta della radiazione di Hawking. I buchi neri però, non sono solo di grandi dimensioni, in quanto è possibile che se ne possano formare anche di molto piccoli, magari provocati dalla collisione di particelle ad alta energia proprio come avviene nei moderni acceleratori di particelle. Ricordo che, quando l’esperimento dell’ LHC prese il via, molti giornalisti ed alcuni scienziati diedero vita all’ipotesi che si potessero creare dei buchi neri che in breve tempo avrebbero risucchiato l’intero pianeta!

Se però avessero studiato un po’ di più la radiazione di Hawking, avrebbero immediatamente capito che, sebbene dei mini buchi neri possano realmente esistere, in virtù delle loro ridottissime dimensioni sarebbero evaporati in un tempo estremamente breve, sicuramente senza poter inghiottire tutta la Terra! Purtroppo però, finora nessun mini buco nero è stato prodotto nelle collisioni dell’LHC, e pertanto sia Hawking sia i sostenitori della teoria delle stringhe (se la teoria fosse vera infatti, esisterebbero ben 10 dimensioni spaziali anziché le consuete 3, e la formazione di piccoli buchi neri dovrebbe risultare molto comune alle energie dell’acceleratore di particelle) dovranno aspettare ancora un po’ per avere il Nobel.

Questo è più o meno quello che si sa sui buchi neri (tralasciando i molti aspetti tecnici in virtù di un’esposizione divulgativa): siamo di fronte a degli oggetti davvero incredibili e misteriosi, che contengono al loro interno molte delle risposte alle domande aperte della fisica (soprattutto per quel che riguarda il big bang), e come avrete certamente capito il contributo di Hawking sulla materia è stato davvero straordinario. Nei suoi libri traspare sempre una grande passione ma anche un diffuso senso dell’umorismo, debbo dire molto cinico nei confronti dell’umanità, mentre alla lettura, e mi riferisco in particolare a “L’universo in un guscio di noce”, non risultano proprio facilissimi da leggere e presuppongono un livello di cultura fisica superiore alla media in quanto vengono dati per scontati parecchi concetti di fondo.

Prima di affrontare Hawking il mio consiglio è quindi quello di partire con una bella infarinatura sulla relatività e sulla quantistica (magari leggendo “La trama del cosmo” di Brian Greene) e solo dopo cimentarvi nei due libri che fin qui vi ho consigliato. Stephen è uno di quei personaggi chiaramente atipici, ma dotati di un intuito e di un’ intelligenza fuori dal comune, al punto di essere in grado di inventare nuove teorie prima ancora che la tecnologia riesca a venirgli dietro per dimostrarle. Questo è uno dei motivi per cui non posso che tifare per lui per il Nobel, lo meriterebbe certamente e spero che il team di cui abbiamo accennato prima, possa davvero trovare la prova indiretta del suo più geniale colpo da maestro.

E’ tutto per questa prima puntata, sperando che sia solo il primo di una lunga serie che vi possa far conoscere i grandi nomi della fisica moderna ed al contempo appassionarvi alla fisica con una approccio semplice: la fisica non è una materia impossibile se viene affrontata ad alto livello, e la si può tranquillamente comprendere nei sommi capi anche senza la matematica di fondo. Come sempre, vi lascio ai commenti sul vostro pensiero riguardo Hawking, i buchi neri e quant’altro vi affascini in generale della fisica.