Dopo una lunga assenza a causa delle vacanze Natalizie prima, e di problemi di salute del sottoscritto poi, quest’oggi torna la consueta rubrica del lunedì Energia e Futuro, nei prossimi due post parleremo sempre di energia eolica ma esaminando alcune soluzioni “esotiche”… in particolare quest’oggi parleremo della soluzioni KiteGen.

Un precisazione prima di introdurre questa tecnologia credo sia necessaria… questo post non vuole rappresentare una discussione tecnica sul kitegen, bensì vuole solamente presentare tale tecnologia piuttosto giovane senza entrare nel merito di discussioni sulla reale validità, ma contribuendo a completare il quadro delle tecnologie eoliche che stanno rappresentando l’oggetto di questa recente serie di post della rubrica Energia e Futuro.

SFRUTTARE IL VENTO AD ALTA QUOTA

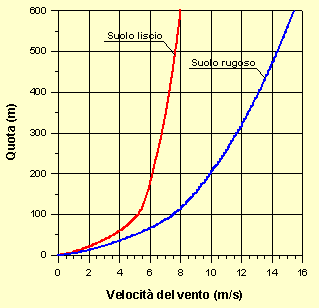

Come già esposto in un precedente post, il profilo di velocità del vento cresce con l’aumentare della quota secondo la relazione V = V0(Z/Z0)α, doveV,V0,Z,Z0eαrappresentano rispettivamente lavelocità alla quota Z,la velocità alla quota di riferimento Z0,le due quotee la “rugosità del terreno“:

Come evidente dall’immagine al crescere della quota la velocità del vento aumenta e con essa anche la quantità di energia che è possibile estrarre.

IL KITEGEN

Nello scenario delle soluzioni per estrarre energia dal vento si inserisce quella proposta dal gruppo Kitegen, che si basa sull’impiego di uno o più profili del tutto analoghi a quelli utilizzati per la pratica sportiva del kitesurfing, collegati con dei lunghi cavi ad una stazione di terra capace di trasformare i movimenti dei profili (ovvero la coppia generata) in energia elettrica.

Una immagine di un impianto kitegen è riportata nella seguente figura:

La quota alla quale il kitegen dovrebbe operare è stimata in circa 800 – 1000 metri, quota alla quale si ritiene che il vento sia piuttosto costante in intensità e frequenza.

La traiettoria seguita dal profilo viene gestita da un sistema computerizzato che regala il tiraggio dei cavi in modo da permettere un funzionamento ottimale del sistema.

Un impianto trasportabile dalla potenza nominale di 40kW è stato testato in Italia nel 2006 con buoni risultati secondo l’azienda.

Un’implementazione multiprofilo “a giostra” è in fase di studio e permetterebbe mediante l’adozione di una struttura rotante dal diametro dell’ordine di 800 m di essere caratterizzata da una potenza nominale dell’ordine di 1 GW:

CONSIDERAZIONI

Una soluzione del genere allo stato attuale penso possa ritenersi ancora allo stadio di “ricerca” in quanto l’effettiva producibilità elettrica, l’efficienza, l’affidabilità e l’effettiva realizzabilità in contesti “reali” meritano sicuramente ulteriori sperimentazioni e creazioni di impianti pilota utili all’ottenimento di tutti i dati necessari per valutazioni più complesse, d’altro canto anche valutazioni di carattere di impatto ambientale meritano di essere meglio approfondite in quanto sia le basi a terra (in particolare nella configurazione a giostra o carousel) prevedono una grande occupazione di suolo e la presenza sul cielo soprastante di un certo numero di profili, ed anche valutazioni sull’effettiva disponibilità della quota devono venire messe in conto, pertanto come già detto all’inizio, questo post mira solamente a presentare questa tecnologia in modo da completare il quadro delle tecnologie eoliche.

Vi aspetto lunedì prossimo, sempre per parlare di energia eolica, con una nuova soluzione tecnologica… a presto!